Showing posts from 2018Show All

Buku Terbaru

Membaca adalah taqwa

Menulis adalah dzikir

Mengamalkannya adalah ibadah

Menyampaikannya adalah dakwah

Maka,

Ketika kata tak lagi berjiwa

Biarkanlah kisah berbicara

Ketika kisah tak mampu menyimpan jejak sejarah

Tulis semua peristiwa

Niscaya bayangan pikiran Tuhan kan terbaca

Bahwa,

Tugas kita tidak untuk pamer harta

Tidak pula untuk banyak bergaya

Melainkan untuk terus berusaha

Tugas kita tidak untuk terlihat pintar

Tidak pula untuk selalu unggul

Melainkan untuk terus belajar

Belajar mencintai apa yang kita pelajari

Belajar menekuni apa yang kita sukai

Belajar memahami apa yang tidak kita kuasai

Jadikan,

Setiap orang adalah guru

Setiap kesempatan adalah waktu belajar

Dan setiap tempat adalah ruang rindu persahabatan

Menyusun pola kebermanfaatan

Populer

Terbaru

5/recent/post-list

Kategori

- Aceh 2

- AI 1

- Akademik 1

- Al-Fitrah 1

- Al-Khidmah 1

- Atambua 1

- Balkondes 1

- Banda Aceh 1

- Banda Neira 1

- Banjarnegara 1

- Banyuwangi 1

- Batik Ciprat 1

- Belitung 2

- Belu 2

- Bengkulu 3

- Blora 1

- Bojonegoro 1

- Bondowoso 1

- Borobudur 1

- Brandes 1

- British Council 1

- Bukhari 1

- Bukit Merese 1

- Buku 7

- Cianjur 1

- Cibodas 1

- Conference 1

- Dakwah 4

- Detik 4

- Disabilitas 1

- Duta Masyarakat 9

- Essay 105

- Europe 1

- Filosofi 1

- France 1

- Frangkofoni 1

- Friendship 1

- Gamelan 1

- Garut 2

- Gastronomi 1

- Gede Pangrango 1

- German 1

- Gili Trawangan 1

- Goethe 1

- Gunung 1

- Hadiis 1

- Hadis 2

- Haul 1

- Hiking 1

- Immanuel Kant 1

- Indonesia 2

- Industri 1

- Inspiratif 1

- Instrumen 1

- Islam 4

- Jagawana 1

- Jakarta 1

- Jawa Barat 1

- Jawa Tengah 2

- Jawa Timur 1

- Jurnal 2

- Kawah Ijen 1

- Kedinding 1

- Kompas Kampus 4

- Kupang 1

- Lamongan 1

- Lingkungan 1

- Lombok 2

- LPDP 13

- Majlis 1

- Makassar 1

- Maluku 1

- Media 17

- Monash 1

- Mota'ain 1

- Negarakertagama 1

- News 46

- NLP 1

- NTB 2

- NTT 4

- NU 1

- Pamotan 1

- Pekojan 1

- Perancis 1

- Pesantren 1

- PLBN 2

- PLTSa 1

- Proceeding 4

- Puisi 4

- Ramadan 1

- Review 5

- Rote Ndao 1

- Rotterdam 1

- RPL Desa 2

- Sabang 1

- Salawat 1

- Scopus 1

- Serambi Mekkah 1

- Solo 1

- Sukoharjo 1

- Sumedang 1

- Surabaya 2

- Takjil 1

- Talaga Bodas 1

- Tawangmangu 1

- Tembang 12

- Thoughts 145

- Tiongkok 1

- Titik Nol 2

- Travel 109

- University 1

- Volunteer 6

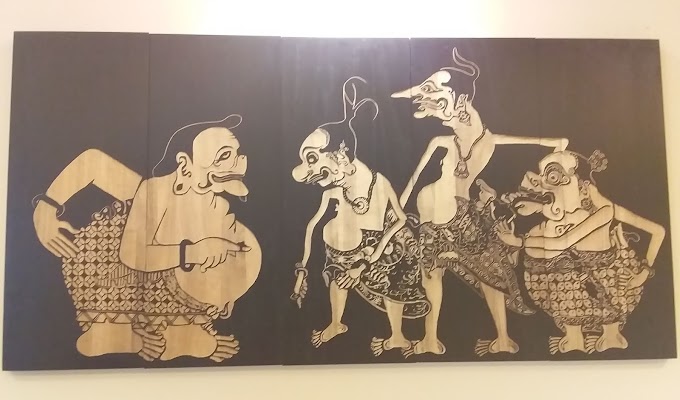

- Wayang 1

- Wirun 1

- Wonosobo 1

- Workshop 1

- Yogyakarta 1

Copyright ©

Ardiansyah BS