Banda Neira adalah lagu yang tak pernah selesai digubah. Tak hanya tentang kekayaan pala yang mendunia, namun juga tentang sejarah penting dan keindahan alamnya yang memukau. Tanah Neira barangkali memang ditakdirkan sejarah untuk menjelma legenda ketika Hatta dan Sjahrir dipindahkan dari Boven Digoel ke Kepulauan Banda. Gubernur Jenderal Tjarda, petinggi kolonial saat itu, tampak begitu paham bahwa Banda Neira adalah pilihan tepat untuk menggerus gelora politik keduanya yang mengimajinasikan suatu tanah air yang merdeka.

Ya, tak ada Banda Neira tanpa Sjahrir dan Hatta. Tanpa keduanya, Banda Neira nyaris kehilangan separuh romantika historisitasnya. Gunung api yang lebih dikenal sebagai Gunung Sjahrir, juga Pulau Rozengain yang sekarang jadi Pulau Hatta, adalah penanda zaman bahwa Banda Neira tak berarti apa-apa tanpa keduanya.

Ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi Banda Neira. Perjalanan ini hasil diskusi bersama dua orang sahabat di Bukit Akasia (Baca Juga: Whoosh Bukit Akasia Sumedang). Sahabat yang tak pernah kebingungan ketika dalam kesendirian, dan tak pernah kehabisan inspirasi ketika dalam keramaian. Kesendiriannya adalah karya, dan keramaiannya adalah jejak sejarah. Buku Mitigasi Bencana dan Kearifan Masyarakat Ambon menjadi awal perjalanan menelusuri jejak imajinasi Hatta dan Sjahrir tentang tanah air yang merdeka di Banda Neira.

Untuk sampai ke Banda Neira, dari Bandar Udara Internasional Pattimura, Ambon, anda harus bergeser ke Pelabuhan Tulehu menyeberang menggunakan KM Express Cantika 88 menuju Pelabuhan Banda dengan membayar tiket Rp 550.000,-. Kami menginap di Baba Lagoon, salah satu hotel yang dibangun oleh Des Alwi, sejarawan, advokat dan diplomat kelahiran Banda yang sejak belum genap berusia 10 tahun, dijadikan anak angkat oleh Bung Hatta dan Sutan Sjahrir bersama beberapa anak lainnya, ketika dua tokoh bangsa ini menjalani masa pembuangan di Banda Neira.

Dalam buku "Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman" terbitan Tempo edisi Bapak Bangsa, Des Alwi mengenang Hatta dan Sjahrir dengan "Tuan-tuan itu Berwajah Pucat". Peristiwa bersejarah itu terjadi sekira tahun 1936, pada suatu sore di Teluk Neira, ketika Des Alwi dan beberapa temannya sedang sibuk bermain menikmati mentari senja.

Sjahrir menghampiri mereka dan bertanya di mana rumah Tjipto Mangoenkoesoemo, yang saat ini lokasinya berdekatan dengan kantor Polsek Banda. Konon, nama RSCM diambil dari tokoh pejuang Indonesia era kolonial yang dibuang ke Banda Neira sebelum Hatta dan Sjahrir. Rumah pengasingan ketiganya, saat ini masih terawat baik dan dijadikan cagar budaya. Lokasinya tak jauh dari Pelabuhan Banda.

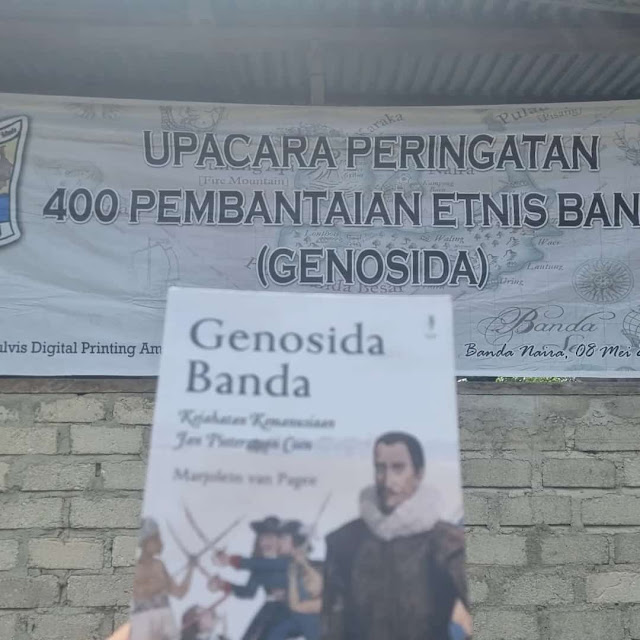

Di balik eksotisme alamnya yang membentang bak lukisan surga, di lorong benteng-benteng yang menua tapi selalu tampak kokoh, di antara rerimbun pohon pala dan bunganya yang mendunia, Banda memiliki sejarah kelamnya yang tak terkira. Melalui riset yang serius, diramu dari data-data sejarah yang selama ini terpinggirkan, serta dirangkai dengan renyah dan menggigit, buku Genosida Banda karya Marjolein van Pagee ini layak dibaca terutama oleh para pecinta sejarah, khususnya sejarah Banda.

Banda memang surga bagi para pemburu pala, tapi di masa lalu, pala pernah jadi sumber malapetaka. Sekira tahun 1621, Jan Pieterszoon Coen dengan slogannya yang terkenal "tidak ada perdagangan tanpa perang, tidak ada perang tanpa perdagangan" mengomandani pembantaian orang asli Banda, salah satu lokasinya adalah Desa Lonthoir, yang dikenal juga dengan Pantai Lontor. Di salah satu dinding rumah warga, sebelum memasuki Benteng Hollandia, terpampang dengan jelas spanduk berhuruf kapital "Upacara Peringatan 400 Pembantaian Etnis Banda (Genosida)".

Berkat pertemuannya dengan komunitas Wandan, generasi dari para penyintas yang masih mengantongi sejarah versi asli mereka sendiri yang selama ini terabaikan, penulis buku ini mencoba menyuguhkan perspektif yang berbeda sebagai kontranarasi dari sejarah-sejarah mainstream yang membelokkan fakta sejarah lebih dari 4 abad lamanya.

Secara meyakinkan, buku hasil riset serius ini hendak menjelaskan bahwa kesan yang tercipta selama berabad-abad bahwa Coen dan pasukannya telah membunuh hampir seluruh orang Banda, hanya sedikit yang bisa melarikan diri, dan karenanya tak ada yang tersisa dari genosida Banda adalah tidak benar.

Faktanya, sebagian besar masyarakat Banda, nenek moyang komunitas Wandan, bahkan telah melakukan hijrah ke Kepulauan Kei, sebelum peristiwa genosida. Suatu diaspora yang oleh penulis buku ini digambarkan dengan "dipimpin oleh seorang 'raja' untuk mengamankan kelangsungan hidup Islam serta garis keturunan dan sejarahnya". Bukti lain yang menguatkan bahwa nenek moyang mereka bukan melarikan diri karena pembantaian, melainkan hijrah dengan visi jauh ke depan, adalah "buku tembaga" yang dipelihara oleh komunitas Wandan yang tak hanya merekam situasi tahun 1621, tetapi juga sejarah Banda yang bahkan dimulai sejak tahun 622, bukan abad ke-17.

Akhirnya kami harus meninggalkan Banda Neira. Setelah “berlayar” sekitar 5 jam via kapal cepat Express Bahari dari Banda Neira, kami tiba di Pelabuhan Tulehu, Kab. Maluku Tengah untuk melanjutkan perjalanan menuju Masohi, ibu kota Maluku Tengah dengan jarak tempuh kurang lebih 5 jam via Ferry Cantika 88.

0 Comments